我們的目標很簡單:不只要讓你「學會」,更要讓你「發出去」!

為了讓初學者也能輕鬆上手,我們耗時兩年打磨這堂《網絡統合分析工作坊》。我們把複雜的流程,從選題、跑統計到寫作發表,全部「化繁為簡」,變成一套好上手的攻略。

覺得寫論文一定要有大團隊或很多資源嗎?打破這個迷思吧!只要你有一台筆電,即使單打獨鬥,也能產出高品質的 SCI 論文。你的專業,值得被世界看見。

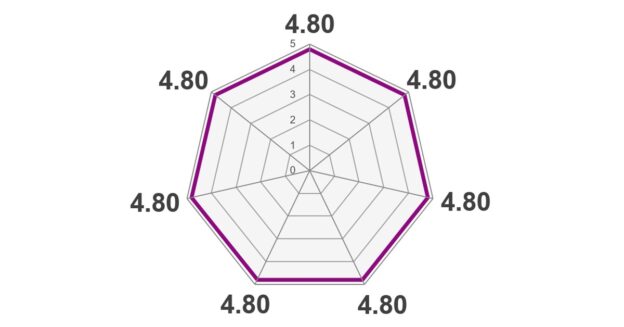

非常感謝大家給予支持與肯定,課後學員給予的課程滿意度,全部分數為 4.8 分!

根據統計,本次學員組成如下:

感謝大家課後的匿名手寫回饋,內容非常精彩,包括對課程的評價以及學會使用軟體時的心情,顯示不管是研究初心者或是資深研究者,都能在工作坊中有豐富的收穫,很榮幸新思惟的課程能給您前所未有的突破和啟發!

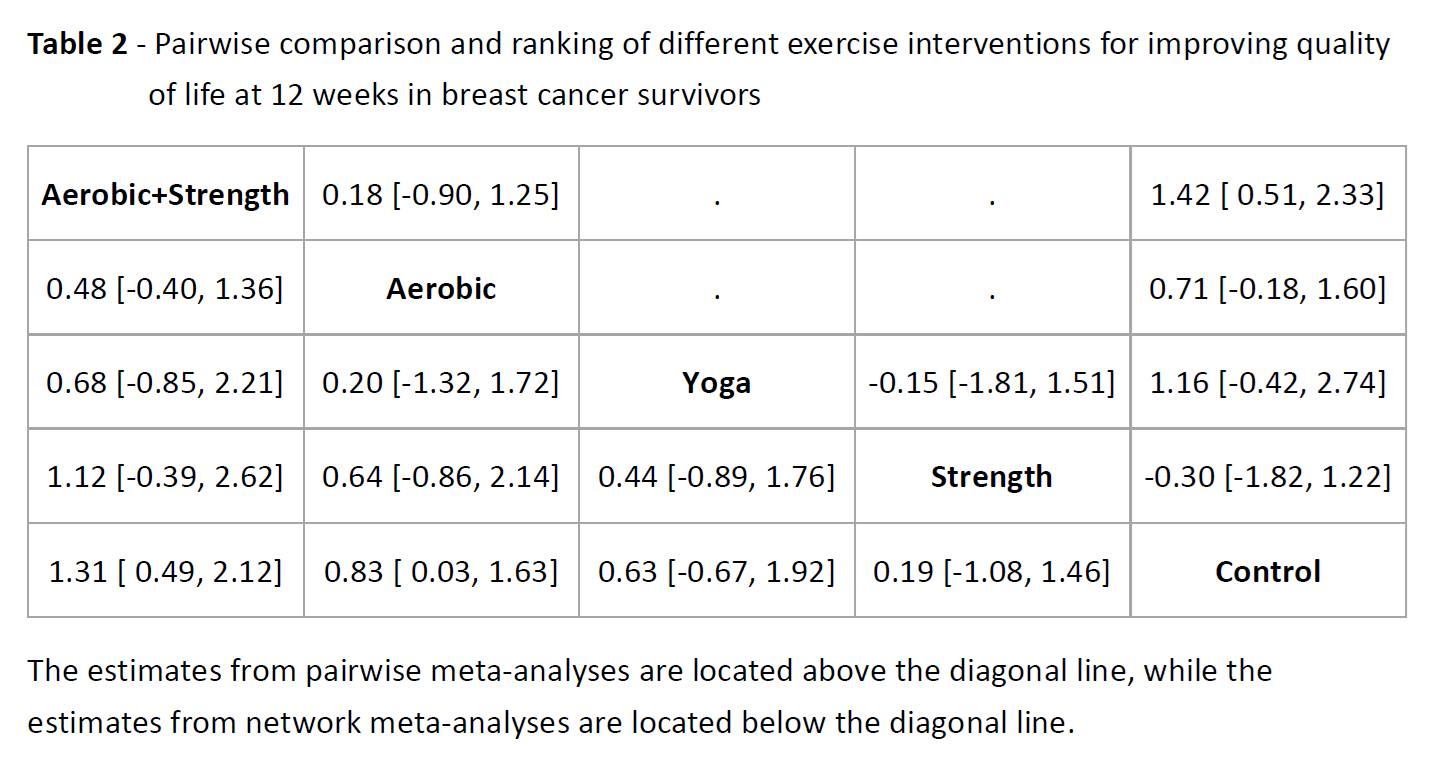

除了《網絡統合分析工作坊》,可以評估多種治療對一個疾病的效果,對治療排序。另外如果是想評估一種治療對一個疾病的療效,對多篇研究做統合,開班已經超過 50 梯次的《統合分析工作坊》,你一定不能錯過。

對於內科系研究、外科系研究、個案報告等文體,以及想要走向國際有興趣的,我們也有相對應的課程。主題不同,內容一樣豐富優質,一樣都有大量校友產出成績。

覺得新思惟課程,都特別好吸收,為什麼簡報跟演講可以做到這樣呢?關於簡報設計,歡迎參考我們的兩種簡報工作坊。

自己的臨床做得很好,研究也發展不錯,但網路上的存在感卻形同透明?期待在這個時代生存得更好,讓自己的專業和成績被看見,網路個人品牌課程可以幫助你!

所有工作坊,都有售後服務喔!詳細辦法,請參考 Office Hour 頁面說明。

閱讀更多 »