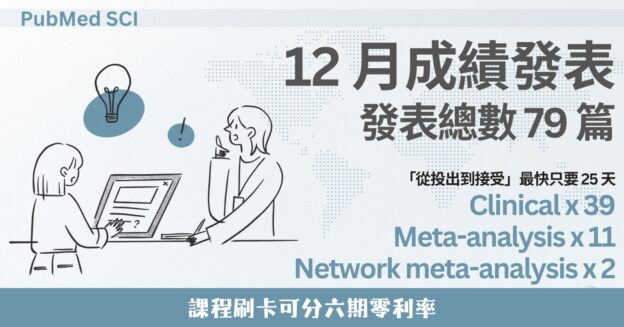

Original article x 73

原創論文連續三個月維持在 60 篇以上, 11 月(60 篇)、12 月(64 篇)平均每天至少都有兩位學員發表!

作者:物理治療師 趙偉丞

相關文章:[快訊] 趙偉丞物理治療師團隊,針對非手術治療骨質疏鬆性椎體壓迫骨折的保守治療方式之網絡統合分析,獲 Osteoporosis International 刊登!

收到 Osteoporosis International 的通知,看著螢幕上跳出的「Accepted」,激動的心情久久難以平復。這不僅是我的第三篇網狀統合分析(NMA)論文,更是學術生涯至今最重要的里程碑。

回首這段旅程,從第一篇的摸索與自我懷疑,到第二篇的駕輕就熟,再到如今成功挑戰骨質疏鬆領域的頂尖期刊。這不只是一份研究成果,更見證了一位臨床物理治療師,如何在學術殿堂中從學徒蛻變為職人。這篇關於「骨質疏鬆性椎體壓迫性骨折」長效保守治療的研究,能獲得高分且嚴謹的國際期刊認可,證明了只要方向正確、方法扎實,臨床工作者絕對有能力產出具備世界級影響力的實證醫學證據。

回頭看這篇論文的挑戰,與前兩篇截然不同,最大的差別在於「時間尺度」與「時間尺度」。許多現有文獻偏重三個月內的短期效果,但臨床上真正困擾患者的,往往是半年後仍持續的疼痛與生活品質下降。因此,我們設定了六個月以上的追蹤期,並將疼痛與生活品質標準化到同一尺度,目標是提出更貼近臨床決策的治療排序。

骨質疏鬆性椎體壓迫骨折是導致高齡族群疼痛、失能以及生活品質下降的主要原因。雖然目前臨床上廣泛使用各類非手術的干預措施,但關於這些方法長期效果的比較數據仍然非常有限。因此,趙偉丞物理治療師團隊透過網路統合分析,評估並排列各項保守治療在 6 個月以上(長期)的止痛效果與生活品質改善程度。

研究團隊遵循 PRISMA-NMA 指南,在 5 個醫學資料庫中搜尋針對 50 歲以上、且經影像證實患有骨鬆性椎體壓迫骨折成人的隨機對照試驗。納入評估的治療方式包含藥物治療(如:Teriparatide、Denosumab)、運動療法、徒手治療以及組合策略,並採用頻率學派隨機效應模型對數據進行統一分析。

研究最後共納入 12 篇完整文獻,總計 1512 名患者。分析數據顯示,Teriparatide 在減少疼痛及提升生活品質方面均展現出最強大的效果。此外,Denosumab 在改善生活品質上也顯示出中等程度的效益,而其他的干預措施效果則較小或在統計上未達顯著差異。

總結來說,對於骨鬆性壓迫骨折患者而言,Teriparatide 是改善長期疼痛與生活品質最有效的非手術治療方式。這些發現支持了保守治療應採取個人化的觀點,同時也強調了未來需要更多具備標準化流程與功能性評估指標的高品質臨床試驗。

恭喜趙偉丞物理治療師!

最近是不是有股趨勢,初學者喜歡從統合分析類的文章開始?為什麼?這是一種「挑輕鬆的路走」的趨勢嗎?來看看講師的建議。

晚年憂鬱症相當普遍,如果希望是容易取得又安全的「非藥物」治療方式,寵物輔助介入(包含真實動物和機器寵物)很常受到討論。丁嘉种老師團隊希望透過網絡統合分析(Network Meta-Analysis),評估不同的寵物輔助方式,對於減輕老年人憂鬱症狀的成效。

丁老師團隊搜尋了 PubMed、Embase 等主要資料庫,共納入了 20 項試驗(涵蓋 1073 位參與者)。用網絡統合分析,將真實動物治療、機器寵物治療以及不同的結合療法(如結合步態訓練、社交心理治療等)進行綜合比較與排序 。

研究結果顯示,「真實動物輔助療法」在減輕憂鬱症狀方面,顯著優於被動控制組。其中,若將動物治療結合「步態訓練(Gait training)」,也就是與動物一起進行結構化的步行活動,其抗憂鬱效果最為顯著(SMD 為 -4.82)。相比之下,機器寵物雖然顯示出對病情有益的趨勢,但其統計數據未達顯著差異。

丁老師團隊認為,這個研究結果代表,寵物輔助介入確實能有效減輕老年人的憂鬱症狀 。研究結論指出,真實的動物輔助治療,特別是在結合了結構化活動(如運動或社交訓練)時,能展現出最大的效 。然而,在無法使用真實動物的情況下(例如受限於環境或照護困難),機器寵物仍可作為一種實用的替代方案。

網絡統合分析好像還很新,期刊會因為不熟而不收這種文體嗎?其實,如果你用你想要做的題目去搜尋,會發現……..(觀看影片)

原創論文連續三個月維持在 50 篇以上,8 月(53 篇)、9 月(75 篇)、10 月(86 篇)平均每天至少都有一位學員發表!

臨床研究的適用性廣,不論是醫學生、住院醫師,還是一路升上主治醫師、準備專科考試或研究所,論文發表早已不是「加分選項」,而是必備條件。老師給資料,根據資料跑出統計,並寫出一篇登上 PubMed 的論文,想學會這樣的技能嗎?請參考《醫學論文與寫作工作坊》。缺少資料必須單兵作戰,可參考《統合分析工作坊》、《網絡統合分析工作坊》。

本月文體分布如下: